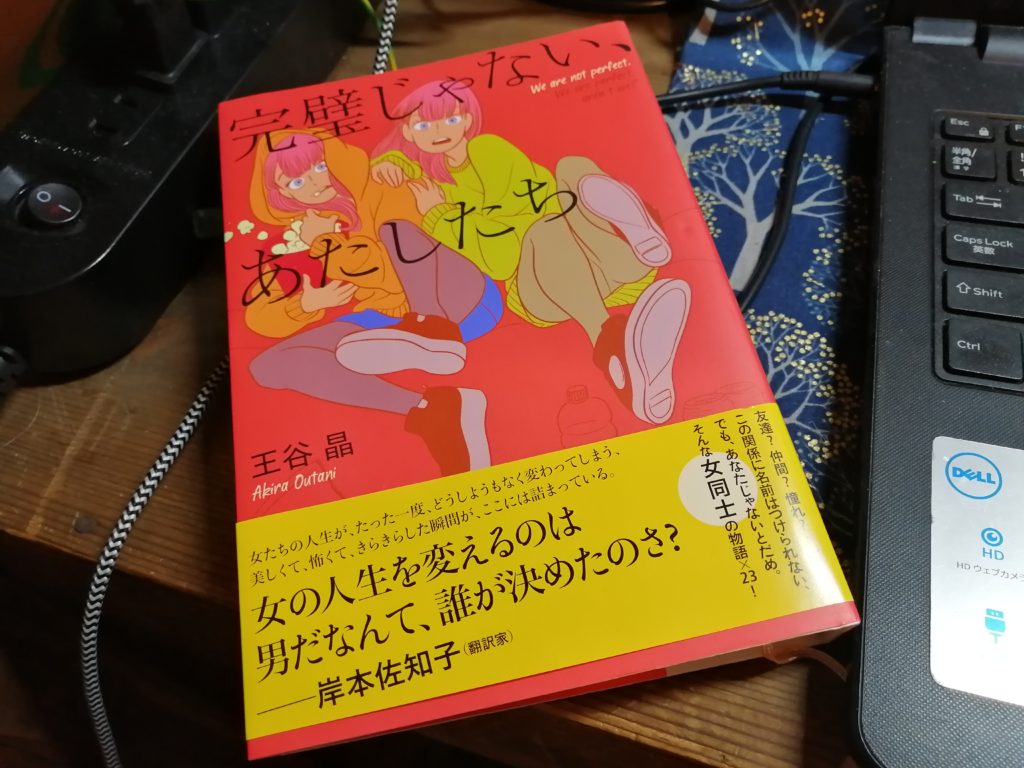

「完璧じゃない、あたしたち」という短編小説集がある。奥付には2018年1月25日発行とある。奥付の発行日と実際の発行日が違うことはままあるが、ワタシはちょうどそのころ足を骨折した。ので、この本はボルトを2本埋める手術の後、冷たい針で縫ったような痛みをたまに感じながら病院のベッドで読んだ。

ツイッターで作者の王谷晶さんのツイートはよく見かけていた。政治的スタンスも良くうなづけるもので、レズビアンであることも公言している。ワタシよりは一回りは若い作家ではあるけれど、「私たちの作品」に共感する気満々で読み始めた。が、一気に読み終わって期待していたものと全く違う世界がそこにあって、それがワタシをわりと打ちのめした。

出来の悪い小説だったわけじゃない。逆に良く書けてたからこそ打ちのめされた。23本の短編、そこにはワタシの影すらもほぼ存在しなかった。

同時代を生きる首都圏のレズビアンの生活が交差しないことなんてあるのだろうか。それはある、厳然とある。「完璧じゃない、あたしたち」に描かれているのは北関東の小都市、そこに生きる女の子たち。埃っぽい小さな工場、油っぽいビニールクロスのかかったラーメン屋、冬の冷たい乾燥した強い風、ブリーチをかけすぎて傷んだ髪、駅前の安スナックで執拗に繰り返されるセクハラ、折り合いの悪い家族。そんな世界がぎょっとするほど生々しい。短編の色合いは様々で、おとぎ話じみたものからSF、戯曲まである。その中でも底にずっと流れているのは限られた世界の中であがく女の子たちの苦闘。

読み終わって打ちのめされたのは罪悪感ではない。なんか共感する気満々で読んだのに共感することが難しかったからだ。若い頃のワタシは家族の中に問題はあったけど、金銭面で苦しい思いをしたことがなかった。ワタシはバブル絶頂期に東京の私大に実家から通って、小遣いも十分に与えられていた。学校帰りに定期券で神保町に寄って古書店の100円ワゴンをあさったり、喫茶店でコーヒーを飲んだり、美術館に寄ったりする生活をしていた。つらいのは通学時間が長くて痴漢に遭遇することと講義が難しくて試験が憂鬱なこと、そして時折心をよぎる「ワタシはやはりレズというものなのだろうか」という暗い疑念、それくらいだった。親のお仕着せの服を着ていたワタシは文学少女のお嬢さんに見え、その質素だがお金のにおいのする姿に力のある父親の影をかぎとるせいか卑劣な男はワタシの前には立たなかった。

ワタシが存在していそうだな、と感じたのは一編だけだった。「しずか・シグナル・シルエット」。ネタばれしない程度にどんな話かというと、阿佐ヶ谷のとある個人商店の店主の女性に恋をするレズビアンの話だ。阿佐ヶ谷はワタシの住んでるとこから二つ隣の駅。わりとレズビアンが住みがちなエリアである。で、この望み薄な恋をしている主人公、この短編集の中では例外的に地元脱出をうまくはかれて安定した職を得てるっぽい。が、おそらくやっぱり容姿はもっさりとしてあか抜けないタチだ。わりと文化的に近い人について類推するのは好きだ。主人公はたまには二丁目に行って、小さめのバーでちょっとカッコよくウイスキーを頼んだりするのだろうけど、酔っぱらってかなわぬ恋の話を頼んでもないのにボロボロしゃべり始めて、あいづち打つのも難しい、そんな風ではなかろうか。そんなカンジで読むのは楽しい。そして、そのバーの隅っこにはやっぱりワタシがいて、カウンターの中からママが「タスケテー」と目でサインを送ってくる。そんな夜。

ワタシは勝手に「そんな夜」の共感を期待しちゃったし、なんなら都心のオフィスビルで恋に落ちる「そんな昼」も通勤に向かうホームで見かける女性の横顔を盗み見る「そんな朝」まで。

「レズビアン」とくくっても、地域年齢社会階層容姿学歴趣味嗜好は様々で、いろんな人がいる。それは当たり前、当たり前のことなんだけど、頭の中からごろりと抜け落ちてしまうことがある。小説に限らず、文章でつづられるレズビアンの「お話」はなぜか社会階層高めの首都圏在住の人の話が多くなりがちだ。それは「語り手」がそういう人が多いから。その偏りはそのままレズビアンコミュニティの「言論」の偏りにもつながっている。

と、あまりにも「社会的」に読んでしまったかもしれないが、出版されて2年以上経っているのにそのあたりのことに言及している人がワタシの見る限りではいなかったのが意外だった。読後、打ちのめされてから立ち直って思ったのが「これはプロレタリアート百合!」とか「レズビアンの『キャラメル工場から』!!」だったのです。

その小説自体の生々しい鮮烈さや魅力には全く触れられなかったレビューですが、一読しておいた方がいいですよ。なんといっても、この短編群にはフィクションはあっても、「嘘」はありませんから。その鮮やかさがあるからこそ、曖昧な共感も嘘くさい連帯もワタシに許さず、そこにある「違い」をワタシに突き付けたのですから。